学会新闻

学会主持《超大型冷却塔结构抗风关键技术及应用》科技成果鉴定会

2019年11月19日3724香港金算盘22在上海市同济君禧大酒店3楼2号会议室,召开同济大学牵头完成的“超大型冷却塔结构抗风关键技术及应用”科技成果鉴定会。同济大学、南京航空航天大学、国核电力规划设计研究院有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司等完成单位代表参会,同济大学土木工程防灾国家重点实验室葛耀君主任作为第一完成人作了课题情况介绍。

项目负责人葛耀君教授介绍项目研究成果

土木学会副理事长兼秘书长叶国强主持“超大型冷却塔结构抗风关键技术及应用”项目成果鉴定会,鉴定专家委员会由武汉大学梁枢果教授任主任,深圳中广核工程设计有限公司王强教高任副主任,孙文教高、金新阳、李明水、谢壮宁、马文勇等任委员,讨论并通过了专家鉴定意见。

副理事长兼秘书长叶国强主持鉴定会

专家组听取项目汇报

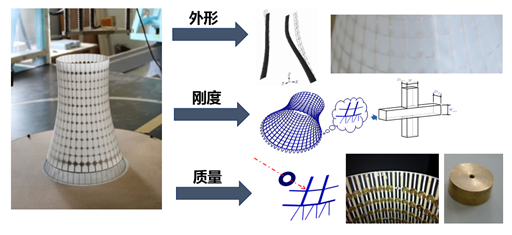

冷却塔是火电和核电二次循环工艺冷却水的主要大型工程结构,是一种无梁柱双曲线型旋转壳体,有钢筋混凝土塔和钢结构塔两种主要形式,是世界上体量最大的空间薄壁结构。超大型冷却塔一般高度超过150米,塔筒薄壳面积5万平方米以上,其壳壁最小厚度仅0.25米,基频在1.0赫兹以下且模态密集,属典型风致敏感结构,抗风安全极为关键。

随着我国改革开放不断深化,电力行业成为支撑国民经济持续发展的重要支柱,冷却塔规模和数量快速增长,但其结构设计核心技术大都依赖于国际垄断实体,以抗风技术为代表的自主创新能力亟待提升。项目组针对超大型冷却塔结构性能研究的核心问题—抗风安全性,采用计算流体动力学数值模拟、结构理论分析和有限元计算、物理模型风洞试验、原型塔现场实测等方法开展系统研究,形成了以下六项主要创新成果及关键技术:

1)现场实测了超大型冷却塔超高雷诺数下的表面动态风压和结构风振响应,提出了冷却塔表面动态风压分布模式和等效结构阻尼比取值建议,填补了国内外该方面的空白。

超高雷诺数风荷载和风效应现场实测

2)针对灾害气候条件,自主研发了全天候现场实测移动平台、120个风扇主动控制风洞和龙卷风模拟器等设备,开展了强台风和龙卷风气候条件下冷却塔模型风洞试验,建立了冷却塔表面静态和动态风压分布模式。

灾害气候风场实测、建模、模拟和试验

3)提出了超大型冷却塔等效梁格气动弹性模型设计原则,有效解决了传统方法难以再现真实共振响应的问题,建立了能准确反映背景和共振响应的超大型冷却塔风振响应试验方法,揭示了超大型冷却塔风致响应的客观规律。

超大型冷却塔等效梁格气弹模型及其共振响应

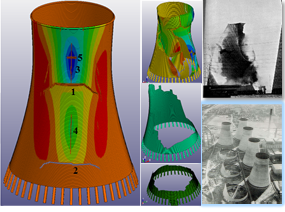

4)建立了考虑空间风压分布和群塔干扰效应的塔筒屈曲稳定分析算法,改进了国内外规范中仅考虑环向均匀风压的屈曲分析方法,提出了超大型冷却塔弹性屈曲到塑性开裂全过程倒塌分析算法。

超大型冷却塔弹性屈曲到塑性开裂全过程倒塌分析方法及软件

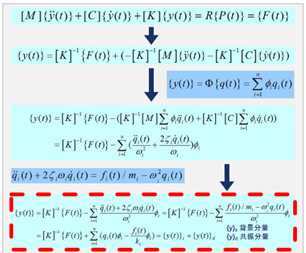

5)提出了基于良态气候和灾害气候的超大型冷却塔多目标等效静力风荷载计算模型,建立了冷却塔结构风振背景响应和共振响应一致耦合计算方法,提高了计算精度和效率。

冷却塔一致等效风荷载和背景/共振响应耦合计算方法

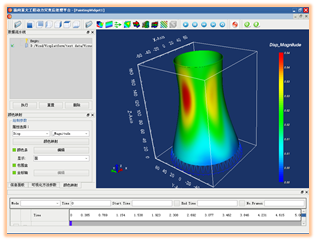

6)建立了超大型冷却塔设计荷载作用下的整体结构优化选型方法,提出了基于经济指标的塔筒和基础一体化最优设计原则,自主研发了集成结构建模、风振分析、内力计算、动态配筋、整体优化和智能绘图于一体的冷却塔设计分析软件平台。

超大型冷却塔整体优化方法和计算软件平台

项目关键技术具有自主知识产权,获国家发明和实用新型专利授权32项,软件著作权25项;出版学术专著2部,发表期刊论文205篇,其中SCI收录58篇、EI收录126篇;编制国家、省部级标准3部。经专家鉴定认为项目研究成果总体上达到国际领先水平,实现了冷却塔抗风研究从良态气候到灾害气候的跨越,推动了现代超大型冷却塔设计和建造的科技进步。

研究成果直接应用于世界最高混凝土冷却塔(山东聊城信源电厂)和世界最高钢结构冷却塔(山西长子赵庄电厂)等10余项重大工程中,推广应用于印度塔尔万迪冷却塔等20余项国内外重大工程中,占全世界200米级超大型冷却塔抗风设计和预研项目的80%以上。取得了直接经济效益6.9亿元,社会效益显著,具有广泛的推广应用价值和国际竞争优势。

鉴定会合影

-

微信公众号

-

电子期刊

-

土木视界